가끔 울고 싶다. 가끔 울적하다. 나도 모르게 그렁그렁 눈물이 맺힌다. 그냥 속이 상한다. 세상에서 난 버려진 존재라는 생각이 든다. 그렇게 우울한 날. 정말 끝장나게 울어버리고 싶을 때 이 책을 권한다.

확실히 10년 전 소설 <아버지>로 나를 제대로 울렸던 김정현 작가는 이번에도 화끈하게 내 눈물샘을 자극한다.

남을 화나게 하는 글이 가장 쉽다. 남을 웃게 하는 글은 좀 어렵다. 남을 펑펑 울게 만드는 글은 확실히 어렵다. 단순히 스토리가 감동적이어서 눈물이 나는 소설이 있을 수 있지만 이 책은 몰아치듯 눈물을 쏟아내라고 자극하지 않는다. 그래서 더 속상하고 그래서 더 감동적이고 그래서 더 여운이 길다.

소설을 자주 읽지 않는 나이지만 은행나무 출판사에서 읽어보라고 권하며 보내온 책을 무심코 집어든 순간 난 결국 울 것이란 걸 직감했다. 웬만해선 소설을 자주 안 읽는 이유는 지하철에서 눈물을 보이고 싶지 않기 때문이다. 출퇴근 시간이 내 집중적인 독서 시간이다.

어제는 외근 나갔다 돌아오는 길에 결국 울컥하며 책을 덮었다 다시 펼쳤다를 반복해야 했다.

10년 전 <아버지>의 억지 설정보다 훨씬 나긋나긋하고 잔잔하다. 주변에 있을 법한, 어쩌면 우리네 4, 50대 무감각한 아저씨들, 삼촌들, 형님들의 모습 그대로일 수 있겠다. 아니 아버지의 아들, 아내의 남편, 아이들의 아빠로서 세상이 짊어져야 할 모든 짐을 스스로 원하는지도 모르는 채 어깨에 올려놓은 이 땅 남자들의 이야기일 수 있다.

아니다. 억지로 그렇게 끌어다 맞출 필요 없다. 적어도

부모를 보내고 주변 친구와 형제의 장례를 치러본 누구라도 정말 그들을 생각하며 울고 싶을 때, 펑펑 속상해서 눈물을 쏟아내야 할 때 이 책을 들고 찬찬히 읽어나가면 된다. 거창하게 가족을 생각할 필요도 없고 자세한 죽음에 대한 묘사에 두려워 할 필요도 없다. 소설 <남자의 향기> 처럼 막판의 긴 대사에 감동 받을 필요 없다. 많은 것이 생략되어서 더 슬프다. 우리네 인생살이 처럼 정말 많은 중간의 일들이 생략되고 어느 순간 갑자기 어떤 일이든 찾아올 때의 먹먹함만 느끼면 된다.

영화 <8월의 크리스마스>에서 주인공이 이불을 뒤집어 쓰고 꺼이꺼이 소리내지 않고 우는 장면이 떠오른다. 그렇게 남정네들의 슬픔은 내색하면 안 되는 타부다. 불알 달고 나와 인생 세번만 울라는 잔인한 소리를 듣고 이해할 정도의 나이 때 사실은 수천 번을 울고 나서였음을 정말 나중에야 깨닫는 멍청한 우리 남정네들을 울려주는 이야기다.

<나의 라임오렌지나무>가 10대의 서글프고 가난한 어린 감성을 자극해 나를 울렸던 것 처럼, 지금 내게 이 책은 마치 나에게 내 주변 이야기를 들려주기 위해 준비해왔던 것만 같다. 어쩌면 이 주인공이나 주인공 친구의 인생 속에 내가 변두리에서 두리번 거리고 있을지 모를 일이다.

폭풍같이 휘몰아치고 기승전결이 뚜렷한 소설이 아니다. 뒤죽박죽 그냥 잔잔한 다큐멘터리 한 편 보는 것만 같다. 이 책을 읽었다는 것이 동네 사진관을 무심코 지나치지 못하는 이유가 될 것만 같다.

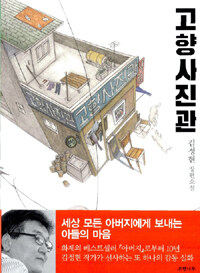

** 온라인 서점의 표지와 내가 들고 있는 책의 표지가 다르다. 아마 4쇄 정도 찍으면 표지도 다르게 찍나 보다. --;